|

|

|

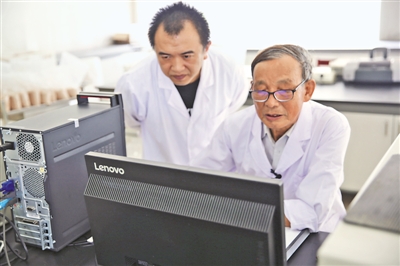

郭进考(右)和助手在研究种子质地指标。

本报记者 张腾扬摄

|

|

|

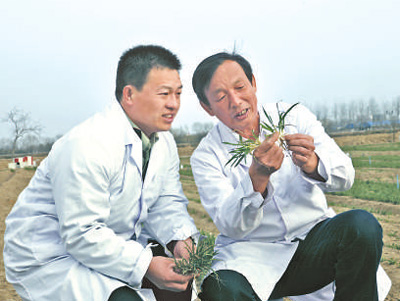

郭进考(右)在田间研究小麦长势。

康会敏摄

|

人物小传

郭进考,1951年生,1973年进入石家庄市农科所工作,现为石家庄市农林科学研究院名誉院长。郭进考是全国小麦专家组顾问、河北省小麦育种首席专家,曾获国家科技进步二等奖3项、三等奖1项。2005年被评为全国优秀科技工作者、全国先进工作者。他培育出的小麦品种推广到8个省份,累计种植面积4.2亿亩,增产小麦上百亿公斤,节水超过130亿立方米。

又黑又瘦、穿着朴素,活脱脱的北方农民模样……眼前的这位“老农民”,就是石家庄市农林科学研究院名誉院长、小麦育种专家郭进考。他从一把木尺一杆秤干起,近五十年如一日,坚守在田间地头,先后培育出冀麦26号、石4185等高产型、节水高产型品种小麦达26种,培育品种累计推广4亿亩,为维护粮食安全和缓解水资源匮乏做出了突出贡献。“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。”郭进考把一辈子献给了农田,将论文写在了祖国大地上。

“有信心、有决心,就能闯出一片天地”

1951年,郭进考出生在河北省新乐市一户贫困的农民家庭。“平日吃的是野菜混合着粗粮,只有过年时才能吃上白面馒头。”郭进考回忆,自己童年时还因肚子饿误食了曼陀罗果,昏迷了两天。

小时候的经历,使一个“让老百姓天天吃上白面馒头”的梦想在郭进考的心里萌芽。1973年初,石家庄地区农科所(现石家庄农科院)成立,刚走出校门的郭进考被分配到这里工作。

然而,当他背着铺盖卷走进农科所大门时,映入眼帘的是简陋的农场和破旧的平房。“农科所”的招牌,歪歪斜斜地挂在一个砖垛上;单位无生活用水、取暖设施,没有像样的办公室,大伙就找几块砖垒起来,搭上一块木板当办公桌;所谓的试验田,是滹沱河边的沙荒地……

“虽然农科所条件差,但这才刚成立,只要我们有信心、有决心,就能闯出一片天地。”年轻的郭进考心里这样想着。

在领导的鼓励和同事支持下,郭进考承担起小麦育种任务:理论知识不足,他就白天田间劳作,晚上挑灯学习,啃完了《育种学》《遗传学》《统计学》《栽培学》等十几部著作;没有育种材料,他便和同事们多次前往北京、山东、河南、山西等地的院校求学求教,两年时间收集了500多份宝贵的育种材料,为后续小麦育种研究奠定了坚实基础。没有试验田,他找到辛集市马兰村,村里无偿提供土地、劳动力帮农科所搞实验。他在马兰农场一干就是40多年……

“越是条件艰苦,越需要‘逆行’精神”

上世纪80年代,华北地区缺乏早熟丰产的小麦品种。为此,郭进考确定了“抽穗早灌浆快实现早熟性,增加穗数提高丰产性,增强耐旱性提高广适性”的育种理念。

从开始育种到成品推广,整个过程需要10年甚至更长时间。其中每年只能做一个周期试验,整地、施肥、播种、管理、收割、脱粒、考种……只要一个环节出了问题,数年心血就有可能付之东流。

为了选出抗干抗热的品种,郭进考顶着炎炎烈日,一个品系一个品系地观察;为了选出抗寒的品种,他又冒着严寒,挑选、研究和记录。“越是条件艰苦,越需要‘逆行’精神。”面对困难,郭进考始终保持着积极的态度。

一个麦收前的傍晚,大风和闪电突如其来,很多村民都慌慌张张往家跑。而此时,郭进考却急忙带着课题组的年轻人奔向地里,回收多年苦心培育的新品种。当大伙浑身湿透地回到宿舍,年过七旬的马兰村老支书眼里泛着泪花,心疼不已。

功夫不负有心人。最终,郭进考培育的新品种26号在80年代中后期试验成功,并被命名为“冀麦26号”。当时小麦一般亩产200公斤左右,而“冀麦26号”在大面积种植条件下,亩产达到300多公斤,迅速被推广到北方多个地区。随后,郭进考又带领科研人员育成早熟高产品种——冀麦38号,于1996年实现亩产631.34公斤。

“生活水平提高了,需要培育高品质、绿色健康的品种”

“高产之外,还得省水,才能在老百姓那里普及。”上世纪90年代开始,郭进考确立了节水高产育种研究新思路,创造性地提出小麦节水高产新品种选育方法和生理指标体系等,对我国小麦研究起到了重要的推动作用。

多年来,郭进考不断挑战难题。如今,他依托现代工程技术,致力于高品质、专业化小麦品种培育。他主持育成石4185、石家庄8号、石麦15号等系列节水高产品种,实现了节水、抗倒、高产、广适等优异性状的高度结合,被列入国家重点推广计划。

这些品种极大地降低了河北省小麦主产区亩用水量,由上世纪80年代亩用水量300多立方米,下降到如今亩用水量150立方米左右,极大地减少了地下水超采。

在石家庄市农科院,记者见到郭进考时,他正取出一批种子,放到二极管阵列近红外光谱仪上检测“有关指标”。“种子的内在品质,需要通过先进设备检测种子中的水分、蛋白质、面筋等含量情况。”郭进考说,“面包、面条等食品对于小麦的质地指标要求不一样。生活水平提高了,需要培育高品质、绿色健康的品种。”

“让老百姓吃得饱,更要吃得好、吃得健康”,郭进考说,他选择了小麦育种事业,一生无怨无悔。

为着心中所爱 一生扎根农田(记者手记)

身材消瘦、皮肤黝黑、不爱多说话,平时待在屋里时仍习惯性地卷起裤腿……如果不经人介绍,很难让人把郭进考跟“专家”一词联系起来,而他自己却以像个“老农民”为荣。

可当他拾起麦穗、捧起种子,却变得目光深邃、浑然忘我,语气也严肃起来。虽已古稀之年,他仍然喜欢下农田搞研究,因为郭进考打心底里热爱着小麦育种事业。

一个人做好一件事容易,可贵的是,能一辈子做下去。民以食为天,因心中常念着百姓,所以郭进考才为育种事业穿过风风雨雨,走过日日夜夜。

《 人民日报 》( 2021年03月18日 06 版)

|